这是二十四段每秒二十四格的电影真理,也是馈赠给世人的遗愿纪念。伊朗电影大师阿巴斯在静态摄影与动态影像之间,百转千回、细细探寻,也搭建起两种艺术表现形式间的关联。下起雪来白茫茫一片的林地,炊烟袅袅升起的村屋,鸟儿振翅飞过原野,鹿与牛缓步迁徙横越,世间万物在阿巴斯灵动诗意的凝视中,每一个按下快门瞬间的之前与之后,都随着景框里的窗框树影摇曳,天马行空地流转时光,在影格与影格之间,梳理电影的本质。

“电影始于葛里菲斯,止于阿巴斯。”这是法国新浪潮大导演高达对阿巴斯电影美学的赞誉。从摄影出发,拓延影格之间的空隙,

摄影水平并不出色,拍摄缺乏整体立意而没有独特的瞬间,所以完全可以采用前期视频拍摄以代替后期照片的动态处理。一半是高长调黑白,环境化的音效,雪雨云浪等场景,无处不在的鸟兽,枪声与捕食增添电影所需戏剧性。有受到启发,现实与影像区别可能主要在于边界性,电影及摄影中的框栏前景(乃至迷惑我多时的女人所穿丝袜或绑带)都无形中通过内容(有意义的表达表现)与边界(无意义的引导选靠)的对比而增强了影象感。另外猜想,安静并非自然所有,而是人类所失。如假设画面里都有个人物,那所有的孤旷寂静的意境都被破坏,哪怕那人无任何声响与行动,观者内心也会一念动而万念生。影画中的人物、动物、树木至山水,在引发兴趣的程度上是依次递减的,心灵受到的安静因而递增。空山不见人,但闻人语响?原来是如此,兴趣引生,安静氛围与戏剧性兼备

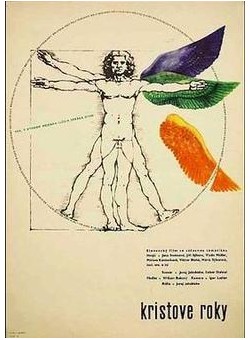

第一幀,狩獵名畫;第二幀,嬉雪駿馬;第三幀,海岸奶牛;第四幀,凜冬麋鹿;第五幀,驚鹿異響;第六幀,落窗息鴉;第七幀,澎潮雨雀;第八帧,群鴉過海;第九幀,荒土雄獅;第十幀,襲羊鵝羽;第十一幀,風聲狼吟;第十二幀,晦明鳥影;第十三幀,中彈海燕;第十四幀,閑鴉覓食;第十五幀,靜觀鐵塔;第十六幀,鴨行殘垣;第十七幀,鳥棲枯枝;第十八幀,惡貓捕鳥;第十九幀,叢林牛哼;第二十幀,窗影闌珊;第二十一幀,輕紗薄影;第二十二幀,幼犬吠旗;第二十三幀,伐木攢堆;第二十四幀,幀幀分離禽,畜,枝,木,雨,雪,窗,柱,寥寥的元素往復循環又不盡相同,24幀是電影里一秒鐘的光陰,24段是阿巴斯一部片的光陰,時間與時間的流淌遞進頗難感知,幀與幀的細微變化加劇了感知的程度,時間被幀數放大,幀數被藝術放大

很喜欢的作品,只是第一段没有领会导演意图。一幅出自佛兰德大师彼得·勃鲁盖尔的名画《雪中猎人》,阿巴斯加入不少动态元素,如炊烟、落雪、小狗、飞鸟、黄牛。这副画作于1565年1月,勃鲁盖尔正在经历人们记忆中最漫长、暗淡和寒冷的“小冰期”时期所创作出来的作品。当时严寒对农业影响极大,粮食紧缺。画作中猎人们仅背着一只皮包骨的狐狸无计可施,身后的猎犬艰难的从厚厚的积雪中抬起腿,垂首低尾,和他们主人一样筋疲力尽。也有些将此理解为林间奔跑的猎人和敏捷的猎狗,以及画中冰面上嬉戏的人群,是呈现出一幅温馨美好平静的画面。个人理解这并不多么欢乐,三个猎人十三只猎狗却只得猎回一只皮包骨的狐狸,有的是无奈与悲凉。个人觉得这些动态元素的加入虽然显得安静平和,但与我对画作的理解发生冲突了。

其实觉得没法打星和评分。科学的电影,哲学的电影。思考生命为何会消逝?我们总去思考,我们看不到什么,其实可能是其他的一切看不到我们,也许生命本身在暗处,站在虚无的一面。属于宇宙缝隙和黑暗面。事件本身有无序性,而故事却有时间性。故事像是人类特有的东西,和人类一样困在时间里。电影本身作为视觉艺术,能否表现超越视觉的东西?是否可以用电影的存在,去展示虚无?电影把画面留住了,到底留住了什么?电影可以让一个画面在电影的时间线里随意穿梭,穿越时空好像不能创造什么,还是在时间里打转。那是什么东西超出了电影,超出了时间?或许是最后的歌词: Life may be fleeting, love lives on.所以到底这电影拍的过程是什么样的?

非常能理解很多人不喜欢这部作品,有人说这根本不能称为电影 ,那么什么是电影?电影史上公认的第一部电影《火车进站》为什么是电影,电影一定要有跌宕的剧情,丰富的场面调度吗?但观赏本片仍需要很大的耐心和一定的艺术造诣。我自认为很有耐心,且对自然动物,构图都比较感兴趣,或者是因为我早上看的,精神头比较好?反正不并没有觉得无聊。然后不得不说有些照片的构图真的大胆啊,不过有几帧个人不太喜欢,还有的忘了第十几帧了,透过窗帘?看鸟的背影,下面还有鸽子麻雀经过。这帧不论色彩变化和整体构图,都不是我的菜。今年看的这几部电影WTF系列,我还都蛮喜欢的。

24个片段,114分钟的时长,平均一个片段5分半多,每天看一个,24天看完…电影由冬季猎人的动画化为起始,引出后来的一系列片段,在固定机位的静态影像下穿插动物的运动,在场景中设置分割线结构,切割,排列组合,视觉引导,平面化与景深化的不同场景的不同处理,呈现出影像化事物的独特魅力。明暗、黑白与色彩对比,生物不同方向的运动轨迹形成的交织感看似杂乱无章,但正因为鸟毫无目地的飞行、渡步再由人脑串联出来的随机走向的线冲撞了原有的横平竖直规矩仪式化的构图,才更加凸显镜头的美感…

镜头在某个点,不会为了某个物体转向,人眼球会不会转向,如果说屏幕迫使我们观看电影而我们不动的角度,阿巴斯在这种环境上解放了电影。体会到了看画,看实体世界时眼睛滑冰的感觉,是对时间的未知,视线会停下,会有他自己的节奏和自由,如果说他是电影教学也可以,他的镜头语言和表达,声音。可是这些都随着画面慢慢瓦解,最后就是睡着。多美阿,就像人生,什么都有,就是睡着,总会睡着。而最后我觉得像合法副本里呈现复制品和原作一样,这里在呈现电影和观者

特别喜欢。以前就想过这样的问题,一张照片的背后到底可以隐藏多少可能性和故事,或者说故事之外又还可以拥有多少故事。这次阿巴斯给我们带来了他的想象,一个短暂的扩充充满无限的可能,观众可以自行解读和解构,当然也允许幻想。对于细节的把控,从声音的出现到生物的动静,到事物变幻无常,都充满美。无论是从视觉效果的观感还是引发思考的心理层面,带来的享受都是极致的,当然,这一切需要你的耐心,你的眼睛耳朵心灵和大脑同时的注意力,需要你自己。

虽然说阿巴斯后期着迷于现实与虚构的模糊化,CG也毫无疑问符合他对“虚构”的追求,但单纯玩弄结构和运用新的技术是完全不同的。他的镜头是现实的、下沉的、厚重的,而CG跟阿巴斯显然不太适配,哪怕忽略这点,就光是各种瑕疵就已经足以破坏他的整体美感了,而“美感”在阿巴斯的电影里显然是非常重要的气质。但不管怎样,最后一镜是完美的结语,可以列入影史最佳结尾之一。我在睡觉,他人在接吻,树林在唱歌。这是他的爱,他的凝望。

1.在阿巴斯的想象力之下,摄影与电影乃至艺术之间的距离都化整为零,世间万物皆可为艺术,缺少的不过是一双发现的眼睛。2.美好的艺术均因人而产生,可是在24帧中,除了第15帧和最后一帧之外,其它帧几乎没有人类的出现,但是所有的影像均因人类的动作而终止,人与自然、与艺术乃至人与人之间千丝万缕的联系复杂至极。3.每一帧的构图都美如画,“电影始于葛里菲斯,止于阿巴斯”,这是对于这部电影最恰当不过的赞美了。

想抱着电影过一辈子,一辈子啊。让生活失去所有的杂质,纯粹一点。荧屏上接吻的男女迟早分离,就像电杆上的双生鸟,也各自单飞。原野里的马交合,就是大自然最原始的反应。下着雪和雨的世界,才是天地合二为一时最和谐的状态,生灵都藏在这片朦胧中,就是地球上的生活。说到底,个人如何自处呢,面对这样和谐的世界,和捉摸不透的关系,但每个生灵的原始欲望就是活着,抓住一切都要活着,活着是最大的尊严。

美术馆电影,整个体验让我觉得不是在看电影,而是在听pre,看很明显是别人展现给我的东西。画面很美,颜色和构图都是。从开头的独白来说,我知道了画面的不确定性,它可以几乎不变,也可以一瞬间完全换个样子,也许两张照片你看不出区别但却实实在在变了元素;有很多画面充满了某种元素,雪,雨,落叶,光线,雾,烟。声音的体验也极好,远近左右,上下又或是运动,都可以听得出来。

2018/8/22第一次想看。早就听说阿巴斯屌炸天。但是真要看我还是有点担心。2018/12/21 凌晨看过。什么叫“有恃无恐”,阿巴斯当然有资格有恃无恐。艺术片,就是挑观众,好在作为南方孩子,对雪景还是天然有一种喜爱。感觉概念比内容有趣,与其说是在看一部电影,更像看一个展览,按顺序浏览24台小电视,而它们分别在播放的24副“画”。