自1978年起,美国在高等教育领域的投资远超过在其他任何一个领域的资金注入,即使有很多学生在毕业后无法找到理想的工作,这笔资金仍然在增加...

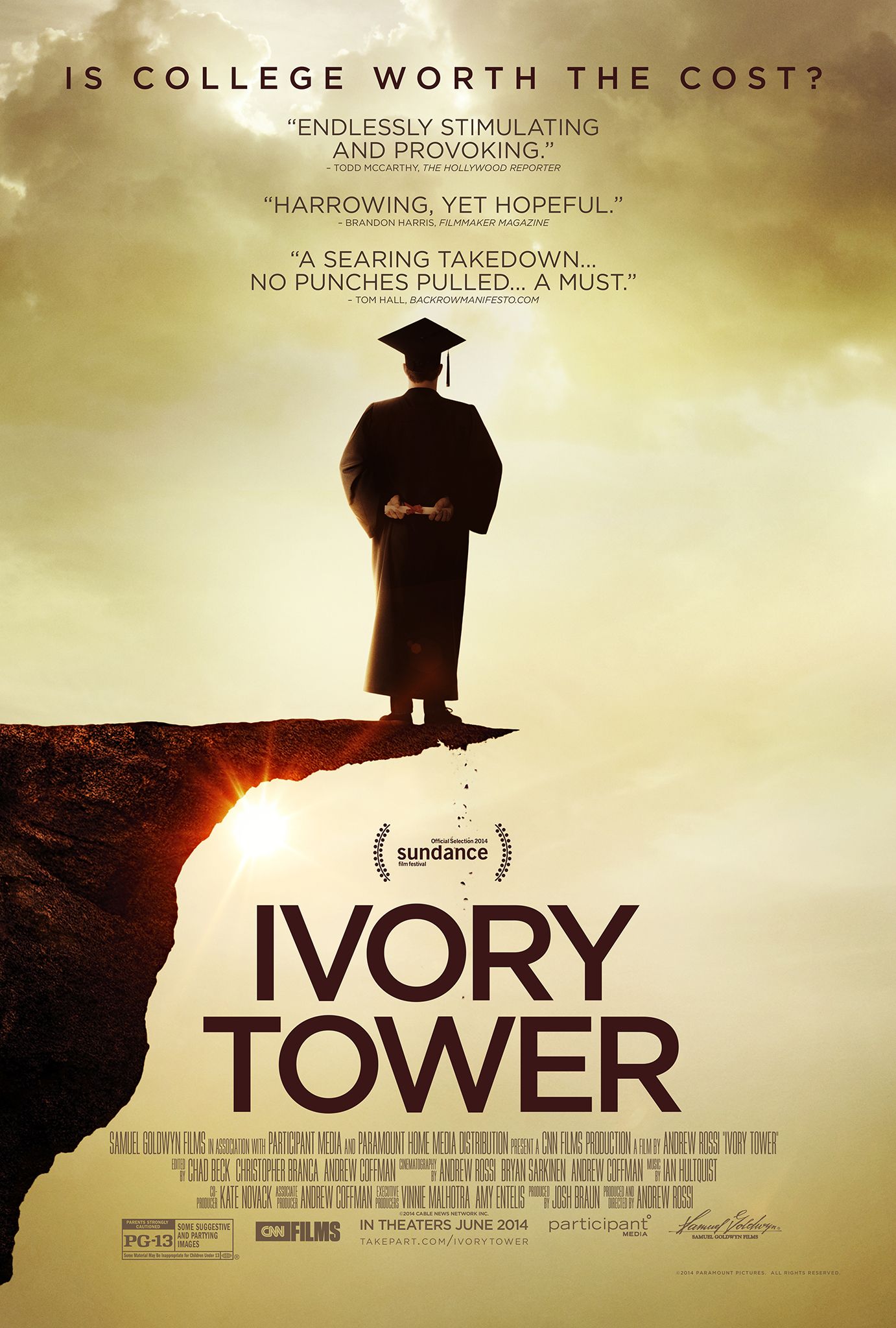

第30届圣丹斯电影节评审团大奖 纪录片(提名)安德鲁·罗西

像《等待超人》/反思美国高等教育制度“大学不是教育学生找工作,而是教他们思考、推理和探究的终身能力。/如今学生们都把心思放在其他上,教授们都把心思放在学术成就上。/反其道而行之的深泉学院。/如今的美国大学毕业生,平均负债两万五千美元。”/一直以来免学费的库珀联合学院由于校长投资失误负债提出收学费,学生们占领校长办公室长达两个月之久,虽然最后还是以收学费告终,但反抗的精神值得记录。学生领导者Bob的那段话令人深思:“您应该意识到我们学校在这个时代中所处的位置…如今美国高等教育的所有商业模式都摇摇欲坠,学贷达到一兆元…这个时候学校应该放眼未来发扬教育对美国的意义,就像150年前的远见…”/“当你开始读大学的时候便是你发现自己爱好的时候…你有机会可以去大胆尝试…去发现自己,去思考想成为怎样的人。”

以纪录片的方式较为客观的向大众展示现在美国的不同类型的象牙塔高校发展以及整体美国教育所面临的问题——面对负债累累的学生和不断降低的政府财政支持教育该如何发展。 影片以众所周知的常青藤院校哈佛展开阐述,面对发展,他们给出的答案是——扩张。这种发展方式由来以久,从一所院校到各大州不断学校发展,确是美国的教育发展史,现如今提高院校的硬件配套基础从而给予学生更宽松、舒适的学习氛围;进而吸引更多学生,最终收取高额教育费用;这一切看似合理的背后引发人们的思考,这种扩张是否有意义?不断修葺的教学楼、文娱设施真的是为更好的教育么?这又是否是教育的初衷?....

以哈佛为代表的常春藤联盟,被学生奉为派对天堂的亚利桑那州立大学,专注黑人女性教育的高等学府,远离世俗深耕民主教育的深泉学院,百年来推行免费教育的库珀联盟,倡导不上大学的骇客运动,为差生提供科技教育的社区大学……大学的多元形态体现了社会的多种可能,大学不仅提供实现自我价值的平台,也是培养“完整”公民的阶梯。这一切的背后,是为维持学校正常运行不得不提高的学费,导致学生无力负担不断增长的助学贷款,同网上教学等新型教学模式无法满足的个性化教学需求之间的矛盾。大学本身不提供解决问题的办法,面对矛盾解决矛盾本身,就是学生和学校管理者绕不开的必修课。ps库珀免费艺术联盟学生发起的抵制收费办学的占领校长办公室运动看得人心潮澎湃。虽然结果不尽人意,但这种挑战权威的运动存在本身,就是一种力量。

片子里最击中我的一句话是“A key part of any success is the part of you that is willing to fail.” 提到了资本主义市场下大学的困境:提高学校排名——专业/大楼/设施/管理层扩张——学费提高——学生贷款与日俱增(学生变成消费者)。举了几个典型大学应对危机的例子,同时也提到大学与就业的矛盾,最后是uncollege和慕课的实践。不过片子讨论的范围还是偏向STEM专业了,人文社科在上述问题之外还有其他微妙的矛盾。btw这纪录片cue到tsn的情况也太多了一点!连音乐都是tsn的风格。Peter Thiel拿还不起学生贷款和次贷危机的产生原因作比较那里蛮inspiring的。

纪录片最令人深刻的有三点:1.关于教育是否免费的探讨;2.关于大学毕业率的问题;3.教育资源的不平等。个人认为接受基础教育是每个公民的基本权利,而高等教育是应该付费的,如果连高等教育都免费,那由谁去为教育科研机构买单,由谁去推动人类教育事业的可持续发展?无法毕业的因素很多,也有可能是无法偿还高额的助学贷款,也有可能是在大学玩疯了~中国会不会发展成这个样子呢?这是一个很值得探讨的话题。而教育资源的不平等,更多是社会资源,经济水平,地域分布等影响。最令人深刻的是小孩子最希望的是退学到工厂打工,这跟中国农村小孩有点相似,父母到大城市务工。留守儿童没有自制力,然后辍学打工继续走上循环的道路~国国都有本难念的经吖~

为自己在中国仍能以免费价格接受高等教育,且在毕业后能找到工作而心存感激。然而美国高等教育的今天很有可能就是中国的明天,高等院校中优秀的教育人才被打压、而研究人才被赋予高薪和教职的现象和12年的美国很类似,决定你工资的职称的不是教育才能的高低,而是论文的发表数量和质量。。。那为什么学生要为了低质量的教育而付费呢?不少院校真的能够保证学生能找到对的起学费的工作吗?学术造假现象层出不穷,大学荒废光阴却在毕业时靠买论文过关,这样的学生真的能担起责任吗?令人寒心的是,这种现象不是只在三本院校中出现,而在双一流大学中也时有发生。。这是否已违背高等教育的初衷?

12.20跑步的时候看的。关于网课和大学教育的价值让我想了很多。今年TA结束的时候,几个TA和教授一起吃饭。今年是第一年另一门的实验课课前quiz改成online就可以完成的,然而最后学生平均final成绩大幅下滑。MOOC取代传统大学的前提是学生本身具有discipline,motivation,consistency,然而其实这个本身就是个悖论。在高中阶段拥有这些素质的学生的能力其实是足够可以让他们凭借奖学金接受顶尖的高等教育的,而这些素质不强的学生,即使不去partyschool,也不会自己订个时间计划表来修读onlinecourses的。

很受启发。从最初的免费教育到后来的高昂的学费再到后来为打破桎梏的线上教育,大致概括了美国教育的发展以及人们对教育走向的思索。片中认为,教育对民主的影响很大且深远,教育同时应该促进社会阶级流动让社会更平等。第一次听说深泉学院。私认为,理想化的教育是全民享有免费接受教育的权利,教育资源开放共享,有利于个体找到自己热爱和擅长的领域,促进社会进步,改变世界造福人类;功利化的教育则是用更高的学历换取更好的工作得到更好的薪水改变阶层。和另一个纪录片《everthingisremix》结尾讨论知识产权会影响社会进步的观点异曲同工。

1.派对大学,多数人为少数人的狂欢牺牲2.高校军备竞赛,舒服环境3.大学毕业没工作,啃老,利息高,4.学费贷款高类别:1.Party学校,学生用一门课程是否足够容易,来作为它是否好的评估标准2.Deep Spring. 深泉以self-governance为目标。3.Black College.4.Cooper Union. 5.Uncollege但缺乏反馈的远程学习,缺乏真实互动和社区感的教育是否能取代传统,不得而知。解决方法:MOOC课平台,社区大学的反转课堂,骇客教育

看完这部纪录片后,留给我的最后一个印象就是结尾语“美国是建立在批判性思维上的,这是他的根本”。但是,现在的美国给我最直接的便签却是“双标”。一部14年的纪录片和20年的现实相暗合,这大概也可以说是纪录片的前瞻性和数据分析的预见性。回到纪录片本身,作为一名正在接受中国大学教育的学生,我也更应该思考,读大学是为了什么。为了延缓死亡?为了机械性的获得一个接一个的学位?为了混日子?现在的我没有确切的答案,我能做的是做好眼前的事的同时,思考生活,思考未来。但行耕耘,莫问前程。

从纪录片的拍摄而言,手法平淡无奇。但从题材来说,直击人心。毕业后几年后你发现你的人生出现了很大的问题,回头一看,原来入学的时候就埋下了种子。2019大二看完,深感大学体制的臃肿,课程落后(完全不合时宜,大学三年课程设置,前面两年都在浪费时间),制度死板(为了管住一部分人把所有人都钳制),效率低下(各个部门互相推脱)。老师也一样,博士又怎么了,也有很多书呆子,头脑完全不清晰。大学很多课程,自学比听课效率高。学校的教材都是学校负责的编者捞金的手段,根本不适合教学!

教育体制的缺点我们还未能妥善解决,但是身处大学的我们也应该思考如何最大化利用享有的资源,而不是花钱买一块敲门砖。在急功近利的当下,我们无法避免追随大流,但也该保有理智,what I want to learn from University? 答案会有很多,但是金钱不该成为主要的选项,当我们在衡量学习的机会成本时,也该思考一下人生的目标是什么?只有个体能够抛开金钱衡量价值时,或许集体才能潜心focus在教育上,而不是一味追逐prestigious。

可能是纪录片的通病,说得比较零散。但确实还是让人对高等教育的费用病有了一个大致了解。Educationisneverfree.Thequestioniswhoispayingforthat.在没学习教育学之前,我是无比迷信在线教育的,然而我现在还是更相信面对面的教授和交流。教育学有一个观点,教育的本质是一种交流方式,需要互动,在线教育在这方面还是差点,毕竟一对多,教授们顾不过来。然而中国传统的工厂式教学,就更谈不上是一种交流方式,只是纯粹的灌输。